ワークショップ

長谷川町子は1935(昭和10)年に漫画家としてデビューしました。

町子が手掛けた作品では、昭和の暮らしのさまざまな場面が描かれています。

現代に生きるわたしたちから見ると、古きよき日本の姿であり、一周回って目新しく感じるものも。

そんな町子が過ごし、描いた、昭和では当たり前だった手仕事を当館のワークショップで体験してみませんか。そして、その体験が、町子作品をより深く読み解くきっかけとなりましたら幸いです。

これまでのワークショップの様子

企画展「新やじきた道中記」関連イベント

暮らしの手仕事を取り戻す 「こより」ワークショップ2025年6月7日(土)

長谷川町子記念館 ミーティングルーム

講師:下中 菜穂 氏(造形作家。もんきりと伝承切り紙研究家。昭和のくらし博物館副館長。)

造形作家、もんきりと伝承切り紙研究家であり、「こより」にも造詣が深い下中菜穂先生をお招きして、「こより」のワークショップを開催しました。

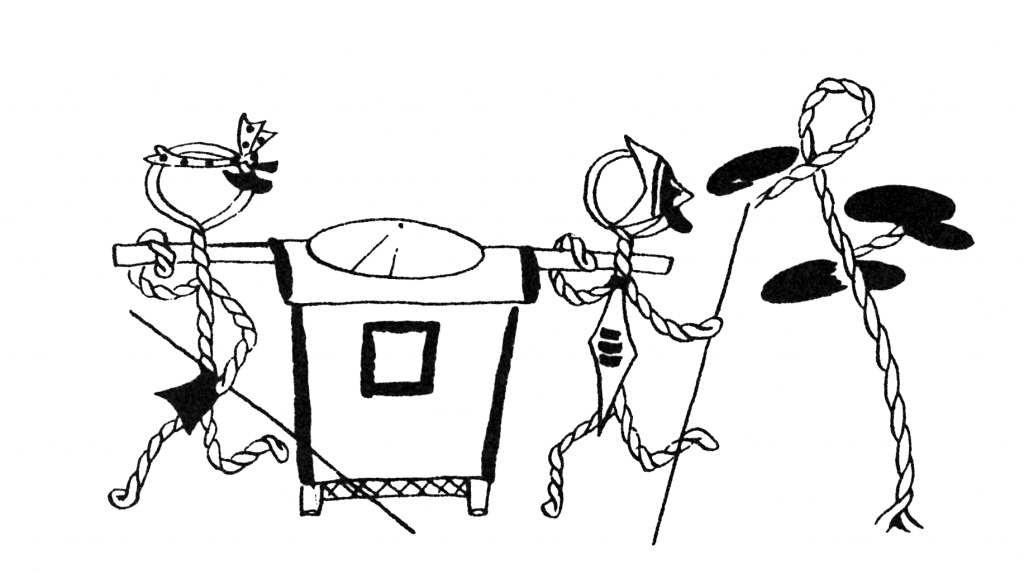

長谷川町子は「こより」細工をモチーフにしたイラストを多く描いていましたが、中でも『新やじきた道中記』の単行本には最も多くのこより細工の挿絵が描かれています。そんな町子さんが好きだったこよりのことをもっと深く知りたい!と、企画展にあわせて開催しました。

みんなで自己紹介をした後、まずは下中先生がこよりのさまざまな呼称と用途を、実物を交えて教えてくださいました。かつては書類を綴じたり、値札に使われたり、七夕の短冊や元結、キセルの掃除など昔からこよりがさまざまな日常のシーンで使われていたことを知りました。

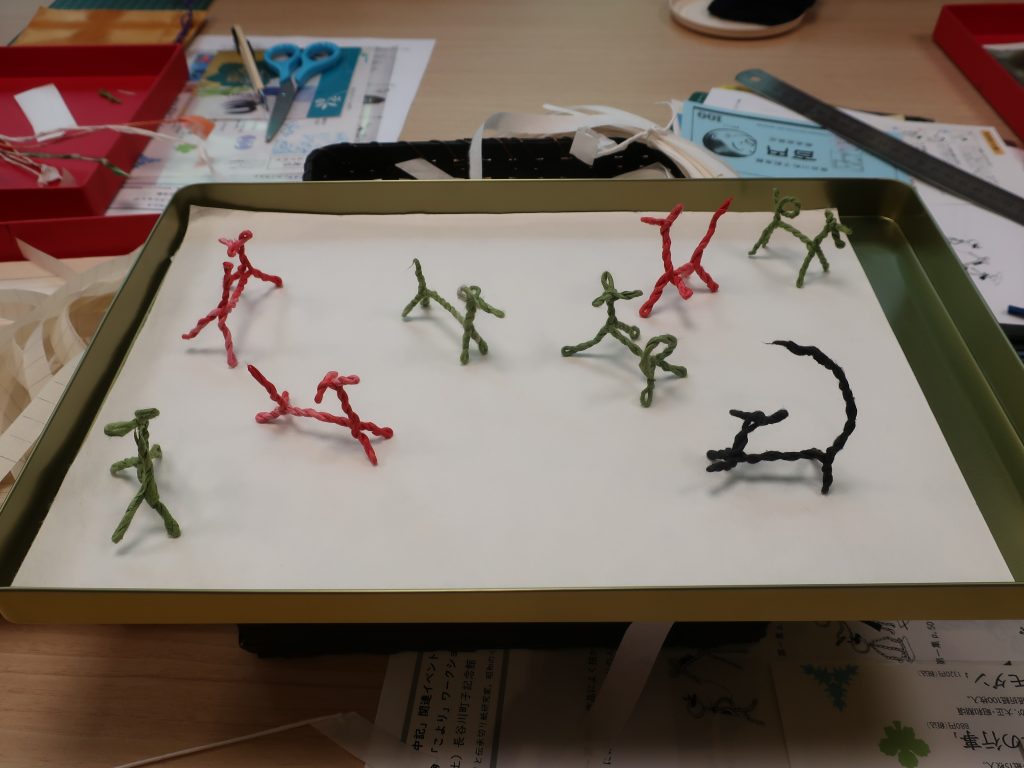

そして、いよいよこより作りの開始!

細く切った和紙を両手の親指と人差し指を同時に動かし、集中して慎重に撚(よ)っていきます。一見簡単なようでも、ピンと立つ美しいこよりを作るのには何度も練習が必要です。

慣れてきたら色とりどりの和紙で挑戦。美しい和紙を前に、どの色にしようかと迷ってしまいます。

いくつもこよりを撚って慣れてきたら、次のステップへ。当初の予定では、和紙の帳面を制作する予定でしたが、先生が見せてくださったこより細工の「こより犬」を目にすると、皆さんこちらを作りたい!と希望され、「こより犬」作りから始めることになりました。「こより犬」はまさに町子さんのイラストにも登場しているものです。

長く撚ったこよりを半分に折り、さらに撚って作る「こより犬」。ちょっと苦戦しながらも皆さんが思い思いに作られた「こより犬」はシンプルながらも味わいがあって、とってもかわいい!

続いては、帳面作りです。

和紙を束ねたものに千枚通しで穴を開け、自分で作ったこよりでまとめます。こよりの結び方も蝶結びにしたり輪っかを作ったりと個性が出て、それぞれ素敵な帳面ができました。

長谷川町子の作品の中には現代ではなかなか見られなくなった昭和の暮らしが描かれています。暮らしに必要な手仕事であったと同時に手遊びにもなるこよりは、まさにこれからも大切にしたいものの一つです。また、下中先生からは「昔の手仕事を知り、昔からあるものをうまく生かすことはエコにつながる」とも教えていただきました。

終始和気あいあいとした雰囲気の中で、大切にしたい昔の手仕事に触れることができた素敵なワークショップでした。

ワークショップ「折り紙で作ろう ワカメとカツオのひな人形」

2025年2月22日(土)

長谷川町子記念館 ミーテングルーム

<午前の部:子供向け><午後の部:大人向け>

3月3日のひな祭りに向けて、企画展「サザエさんと12か月の行事」(会期終了)の関連イベントとして「折り紙で作ろう ワカメとカツオのひな人形」を開催しました。始めに企画展の担当者から、ひな祭りの行事についてとこれから折るひな人形について(展示中のすごろくのマス目に描かれたお内裏さまに扮したワカメとカツオをモチーフにしていること)の説明があり、そのあとに作業を開始。

色とりどりの中から選んだ折り紙を手に、説明を聞きながら一緒に折り進めていきます。

当日は折り紙の難易度によって午前の部と午後の部に分かれましたが、折り紙が得意な方も久しぶりの方も、時間いっぱい夢中になって折っていき、それぞれのワカメとカツオのひな人形が完成しました。

最後に完成したひな人形を手に記念撮影。達成感に溢れた笑顔を写真におさめることができました。ご自身で折られた人形に対する「可愛い」の声と、嬉しそうに持ち帰られる参加者の方の姿がとても印象的でした。

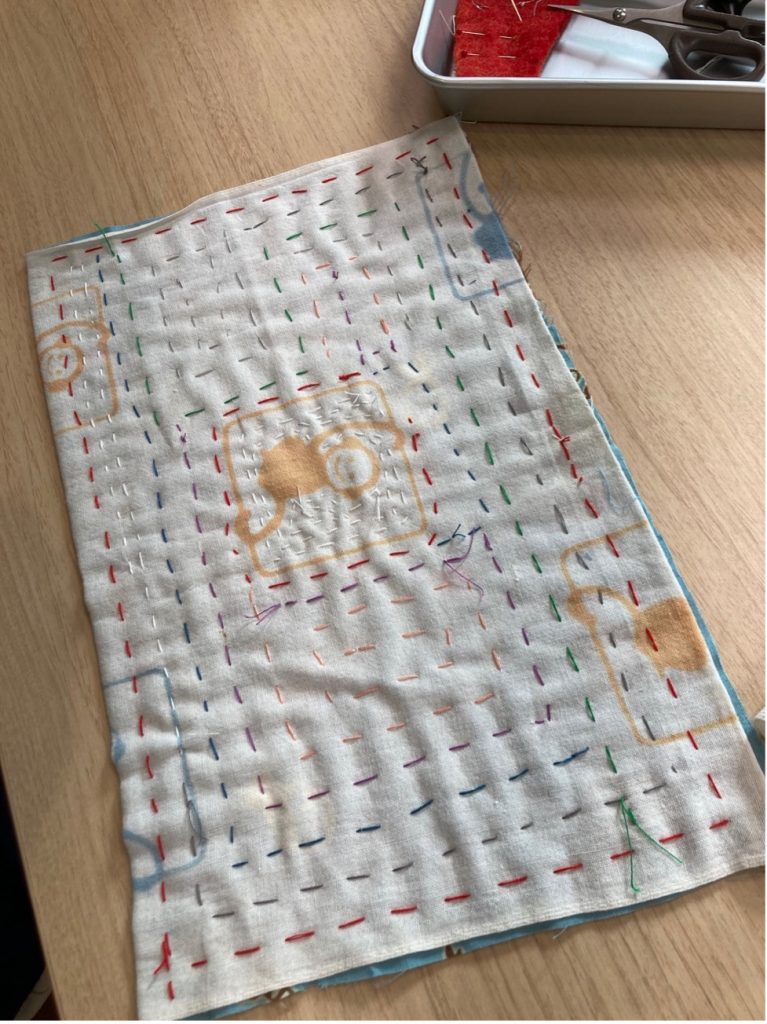

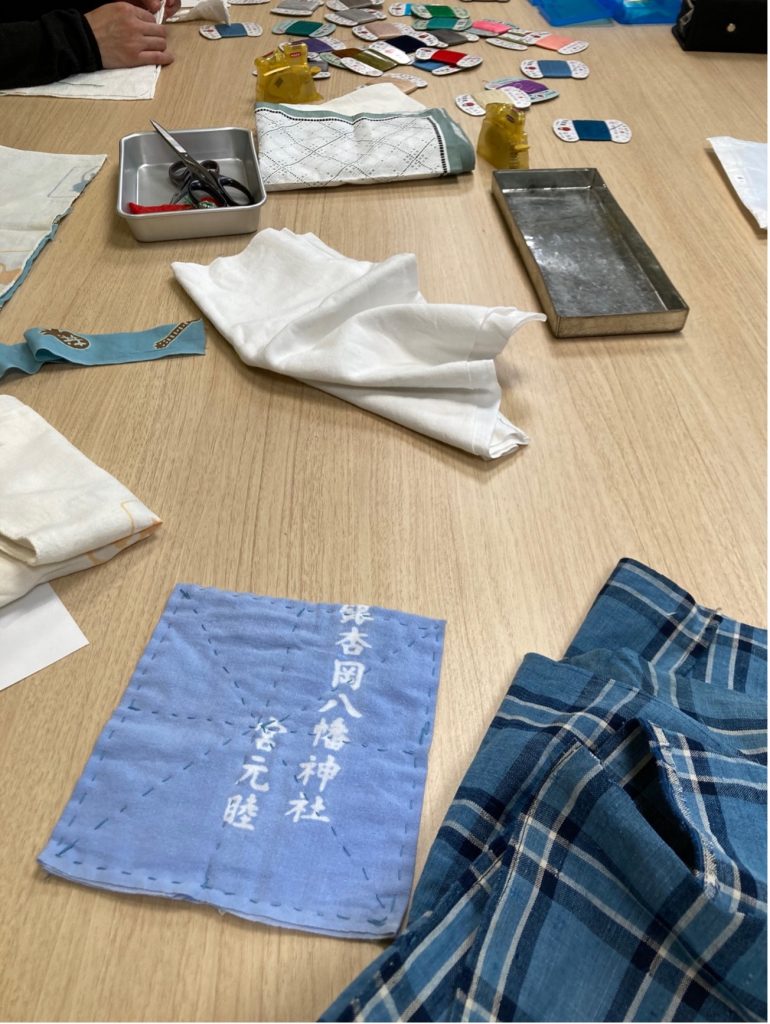

ワークショップ「手縫いの雑巾を作ってみる」

2024年12月14日(土)

長谷川町子記念館ミーティングルーム

谷中の荒物問屋 松野屋の松野きぬ子さんにお越しいただき、手縫いの雑巾作りを学びました。

きぬ子さんに教えていただいた雑巾は、手軽に作れる上に、たくさんの知恵が詰まっています。

用意するのは2枚のタオルや手ぬぐい(1枚は、布の切れ端や使い古した肌着などでも!)

半分に折った布の中に、サイズに合わせて切った布を挟みます。

この2枚の布を噛ませながら、ザクザクと大きくなみ縫いをしていきます。

大きくなみ縫いをしていくことで、生地が柔らかく、絞りやすい雑巾ができます。(たくさん雑巾を縫っていくことで、自分好みの絞り具合が見つかるとのこと・・!)

また、中に一枚布を挟むことによって、表面の布が裂けてしまっても、中の布が出てくるので長く丈夫に使うことができます。

縫い方は自由!

きぬ子さんから教えていただいた縫い方のコツは、縫いはじめと縫い終わりは返し縫いにすること。

玉留めをせず糸を留めることができるので、糸を無駄にせず、最後まで使い切れると教えていただきました。

単調な作業にならないように、糸を変えていくのもおすすめとのこと!

当日は、きぬ子さんが色とりどりの糸をご用意してくださっていました。

皆さま、布の外枠をなみ縫いした後は渦巻き型に縫ったり、穴を丁寧に繕いながら縫ったりと個性豊かでとても素敵です。

最年少参加者、小学一年生のお子様の雑巾は他の参加者の皆さまから「まっさらな雪についた足跡のよう」と・・!

三者三様の雑巾はそれぞれ作品のような美しさです。

きぬ子さんからは、「小さな雑巾は洗面台周りのお掃除に。雑巾があることで、ティッシュの消費量を減らすことができます」など、さまざまな暮らしのアイデアを教えていただきました。

お掃除道具を手作りすることで、環境に思いを馳せ、丁寧に暮らす大事な一歩を踏み出すことができそうです。

長谷川町子記念館では今後も、町子先生が過ごし、描いた、昭和の時代から受け継がれる手仕事をワークショップ形式でご紹介してまいります。

イベント「じゃんぼの紙しばい屋さん」

2024年9月7日(土)

長谷川町子記念館一階常設展示室9月7日(土)、長谷川町子記念館に紙しばい屋のじゃんぼさんがお越しくださいました。

今では聞き馴染みの少なくなった紙しばい屋さんですが、じゃんぼさんは今でも雑司ヶ谷を拠点に、街頭紙芝居士のスタイルを継承した紙しばいを見せてくださいます。

会場は長谷川町子記念館一階常設展示室。板塀落書きコーナーとお茶の間再現コーナーの間に自転車を停めた瞬間、会場はまるで昭和の空き地のような雰囲気に。

自転車の箱の中には、本日読んでいただく紙芝居とたっぷりの駄菓子。駄菓子は紙芝居の後のお楽しみです。

じゃんぼさんの読む紙芝居は昭和の時代から読み継がれてきた一点もの。

なんと直接色彩されています。(印刷の紙芝居も一つありました)

これらの紙芝居は、普段は大阪の塩崎おとぎ紙芝居館に所蔵されており、じゃんぼさんは毎月紙芝居を入れ替え、会場にあったお話を選んでくださっているのです。

長谷川町子記念館のために選んでくださったお話は、紙芝居の人気演目「チョンちゃん」や、戦後初めて誕生した紙芝居「ボガン」など、盛り沢山な内容。

演劇仕込みのじゃんぼさんの語りは、お一人で読んでいるとは思えないような七色の声色と、会場を席巻する音圧に圧倒されます。さらに随所で印象的に響かせる太鼓や小さなドラによって、気づけば私たちはお話の世界に誘われています。

紙芝居の後はクイズタイム・・!子供達も一生懸命手を上げて、果敢にクイズに答えていきます。ちょっと難しい問題は昔の子供の出番。クイズの正解者には一様におもちゃがプレゼントされ、大人も子供も嬉しそう。

紙芝居の後は会場を一階ロビーに移し、駄菓子タイムです。

長い行列を作って、じゃんぼさんさんお手製の駄菓子をみなさん笑顔で召し上がられていました。

小さな子供たちには初めての体験かもしれない紙芝居。そのキラキラした瞳や、紙芝居の最中の驚くべき集中力が印象的で、

懐かしい昭和の文化という要素だけではなく、現代にも通じる笑いや教訓が紙芝居の中にはありました。じゃんぼさんの紙芝居は今後も定期的に開催予定です。

ぜひ、じゃんぼさんによる臨場感たっぷりの紙芝居を聴きにいらっしゃいませんか。

(次回は、2025年1月頃の開催予定)ワークショップ「サザエさんのお友達?巻き貝を磨いてピカピカの真珠層を観察!」

2024年8月18日(日)・10月20日(日)

長谷川町子記念館トラックヤードアニメサザエさん展連動企画として、親子対象ワークショップを開催しました。

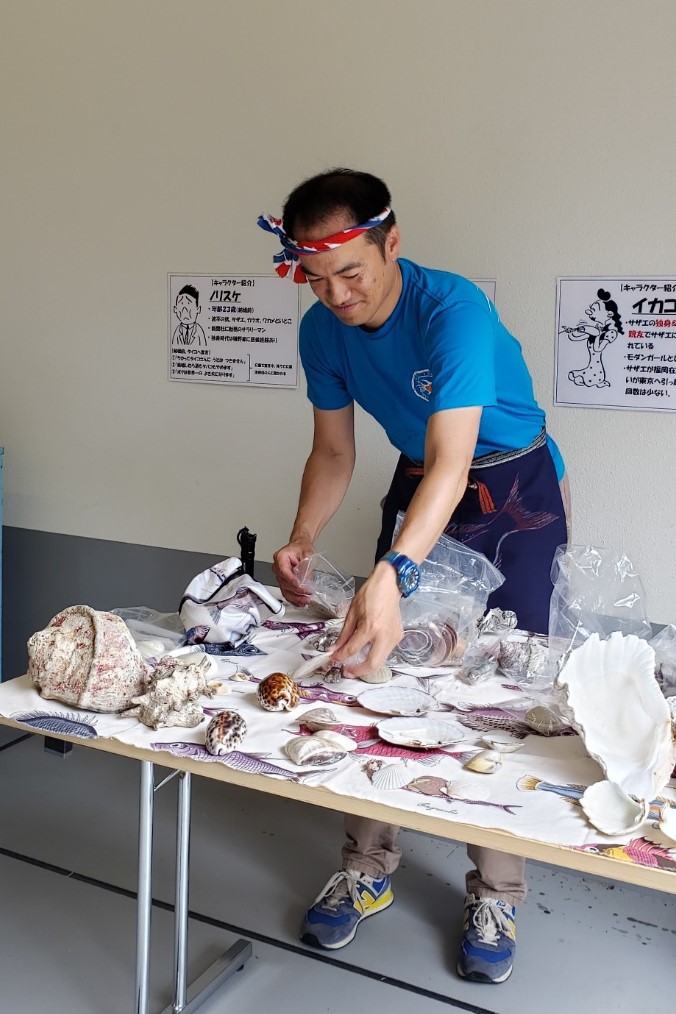

講師には、大日本水産会の早武忠利さんをお招きしました。写真左:珍しい貝をテーブルいっぱいに広げる講師の早武先生

写真右:きれいに並べられたダンベイキサゴ(ナガラミ)

はじめに、早武さんから貝の種類(二枚貝、巻き貝)や、それぞれの特性、そして美味しい食べ方についてお話があり、参加者の皆さまは貝たちの魅力に引き込まれていきました。

いよいよ、ダンベイキサゴ(ナガラミ)という小さな巻き貝を紙やすりで磨いていきます。

表層は丈夫で、しっかり力を入れて磨かないとなかなか真珠層までは到達しません。

そこで早武さんが、6時間お酢につけて表層を柔らかくした状態の貝を用意してくださいました。

柔らかくなった貝は、優しく磨かないと穴があいてしまいます。丁寧に貝を磨いて真珠層が現れると、参加者の皆さまの嬉しそうな声が上がり、その瞳は真珠層と同じくらいキラキラと輝いていました。ワークショップ「繕いもの(ダーニング)をしてみる」

2024年2月11日(日)

長谷川町子記念館ミーティングルーム穴のあいてしまったお気に入りの服や靴下、皆さんはどうしていますか?

ちょっと時間をかけて可愛く繕えばまだまだ使えるはず。

サザエさんが描かれた昭和の時代では、日常的にフネさんやサザエさんが裁縫をしている姿があります。

第3回目のワークショップでは、刺繍作家のatsumiさんをお招きして、繕い物をする「ダーニングワークショップ」を開催しました。ご参加いただいた皆様には、靴下や手袋をはじめ、ニット、スウェット、ジーンズなど繕いたいものを持って来ていただきました。

使う糸を選び、基本的な縫い方を学んだらダーニングスタートです。ニットなどの伸縮性のある素材の時はダーニングマッシュルームを、デニムなど伸縮しない布帛の素材の時は刺繍枠を使いながら繕っていきます。また、手袋の指の部分などには細い棒状のものを使います。

それぞれどの道具を使うのが良いか、atsumi先生が見て周り、アドバイスしてくださいました。いずれも直したい穴が中央になるように道具をセットします。まずは穴が広がらない様に、ぐるりとランニングステッチをして、穴の周りを縫っていきます。

次に、縦糸を穴の上に張ります。間を詰めすぎないように、空けすぎないように、加減がなかなか難しそう。

そして横糸を通していきます。

縦糸の上・下・上・下と、一本おきにすくっていき、最後まで埋めていきます。

縦糸と横糸を使って、織物が織り上がっていくようです。 縦横の糸色を変えると、作業がし易く、仕上がりがカラフルで楽しそうです。質問が飛び交い、初めましての方とも互いに教え合いながら、それぞれ黙々と進めていきます。

そして、思い思いのダーニングの完成です。選んだ糸によって仕上がりも様々です。

お直しだけではなく、可愛く素敵に装飾もできました。

刺繍の目立たせ方や色の組み合わせや縫い幅など、皆さん工夫しながら楽しそうに繕い物をしている様子が印象的でした。穴のあく場所は人それぞれで、靴下の踵ばかりに穴があく人もいれば、手袋の親指の人も。皆でやるとそんなことにも気付かされますね。

時間をかけ、「直して使っていく」「使い切る」ことの大切さと楽しさが伝わってくるワークショップでした。

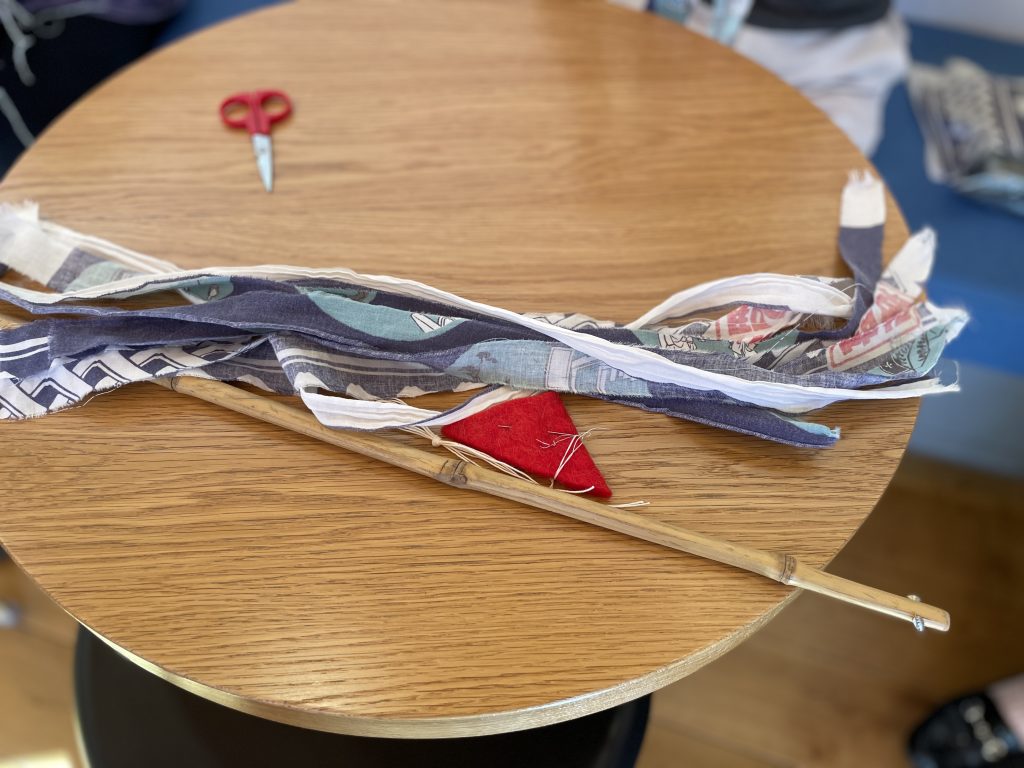

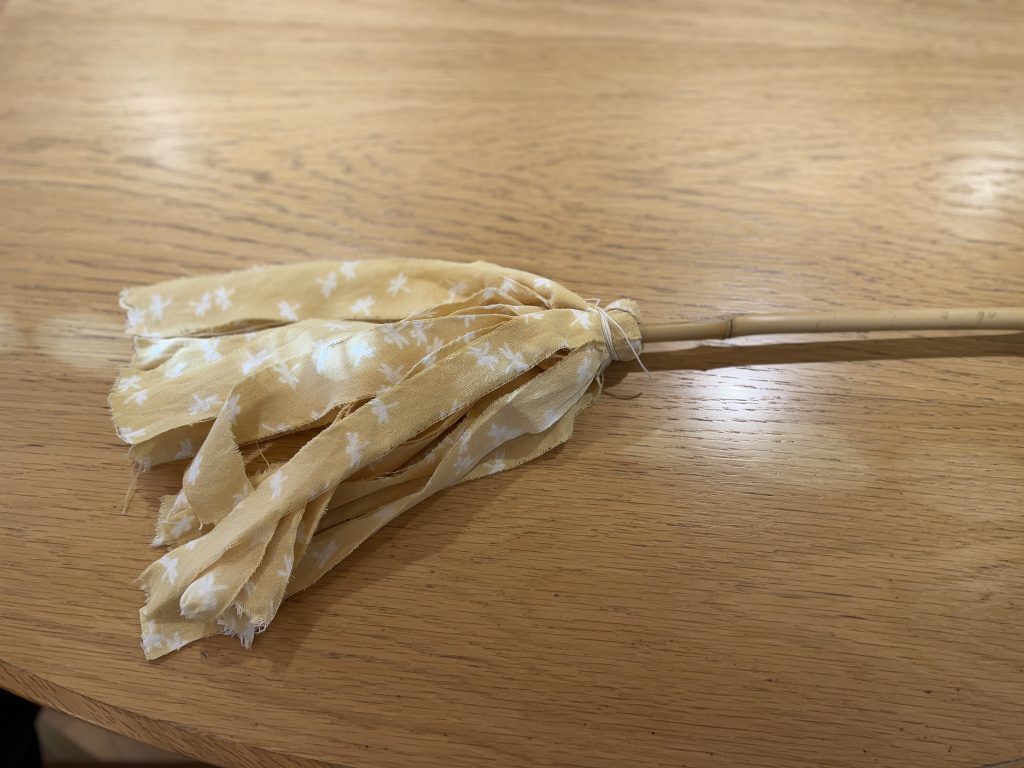

ワークショップ「はたきを作ってみる」

2023年12月13日(水)

長谷川町子記念館 喫茶部良いお天気に恵まれて、暖かい陽の差し込む喫茶部にて、はたきづくりのワークショップが開催されました。

昭和の衣食住が描かれているサザエさんにも、はたきは度々登場するアイテムの一つです。

年末のお掃除したくなる季節に、掃除道具を自分で作る企画です。

先生は、東京谷中で荒物屋を営む松野屋の松野きぬ子さんです。

ご参加くださった皆さんには、使い古した手ぬぐいをお持ちいただきました。

まずは、手ぬぐいの長辺を60cmに短く切って、それを短冊状にしていきます。

「少しだけ切り込みを入れてあとは手で裂くと簡単よ」ときぬ子先生のアドバイスがあり、ビリビリッと布を切り裂く音が響き、皆さんも心なしか爽快な表情をされていました。短辺をまずは半分の細さに、それをまた半分に、それを繰り返して、合計12本の短冊ができました。

それを放射状に重ねて広げていき、中央の重なった部分を一点止めします。

綺麗に広がった手ぬぐいは、花びらのようにも見えました。

そのお花の中心に、はたき用の竹の棒(はたきの先が抜けないように、引っかかりとなる釘が打ってあるもの)を置いて、手ぬぐいを被せたこ糸でしっかり止めます。

たこ糸をぐるぐる結ぶという行為も、今の日常ではあまり機会がないかもしれません。

それをまた逆さまにして、もう一度たこ糸できつく縛れば、はたきの出来上がり。

最後に、棒の反対側に引っ掛けるための糸を通して、完成です。

ここまで早い方では30分もかからない程でした。

こんなに気軽にはたきが作れるなんて、と皆さん嬉しそうなお顔をされていました。

自分で道具を作ってみると、早速使ってみたくなる、それはすなわちお掃除したくなるのですね。

お部屋用に使って、お外用に使って、そのあとはまた手ぬぐいを付け替えれば、ずっと使い続けることができます。

最後に、はたきをかけるときのポイントも教えてくださいました。

上から下にはたくこと。埃が上から下へと落ちるからです。

ご参加者の皆さんが教え合ったり、きぬ子先生の被られていた「あねさん被り」の作り方(こちらも手ぬぐいで作ることができます)を質問されたりと、長谷川町子記念館らしい終始和やかな時間でした。

きぬ子さんは購買部の手ぬぐいを使って、ワークショップの合間に吾妻袋も作ってくださいました。

このような暮らしの知恵のような家庭内での手仕事は、伝統工芸のように伝承される機会もほとんどありません。

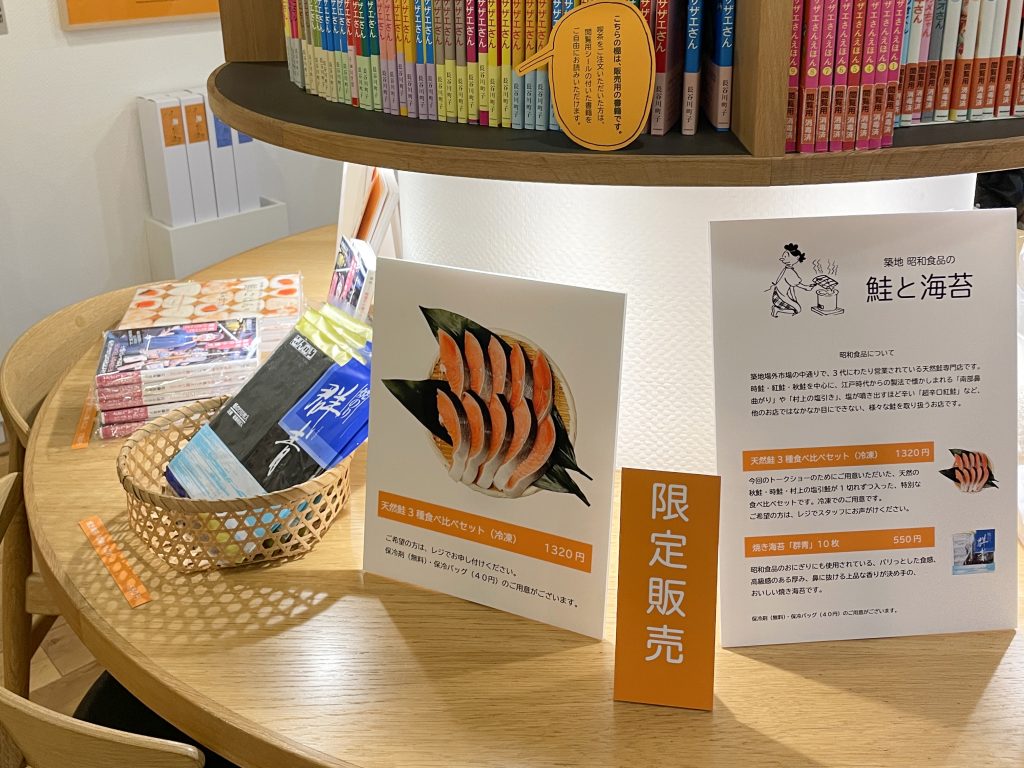

松野屋の皆さんが、荒物と一緒にこのような暮らしのことを自分たちが伝え手となって、少しでも残していけたらとお話しされていたのが印象的でした。トークショー『鮭について聞いてみる』

2023年11月12日(日)

長谷川町子記念館 喫茶部長谷川町子記念館では、サザエさんをはじめとする長谷川町子作品に描かれた、昭和という時代の日本人の生活や、習慣、知恵などに再注目しながら、ただ懐かしむのではなく、今、そしてこれからの私たちがほんとうに大切にしていきたいモノやコトって?なんだろう?そんなふうに物事を考えるキッカケになればと、様々なワークショップを企画してみることにしました。

時は秋。芸術の秋、食欲の秋。

長谷川町子記念館ワークショップ第一弾の主役は「鮭」でした。サザエさん一家がみんなで食卓を囲む時、食べられていた焼き鮭はどんな味だったのでしょう?

築地の専門店「昭和食品」から鮭のスペシャリスト佐藤友美子さんをお招きして、プロの為のプロが働く町「築地」について、そして佐藤さんご自身も毎日食べるほどに愛している「鮭」についてじっくりと教えてもらえることになりました。当日朝は、記念館の中庭にテントを建て、トークショーご参加の皆さまにお召し上がりいただく鮭おにぎりを作ることから始まりました。

佐藤さんの握る鮭おにぎりは、旬の秋鮭や、とっても辛いけれど旨みがギュッと詰まった超辛口塩辛など、5種類もの鮭をブレンドして作られます。フライパンでじっくり焼き付け、丁寧にほぐした鮭フレークは、味わい深い、とっても美味しい鮭おにぎりになりました。

トークショーでは、日本の魚食文化の礎を築いた築地魚河岸の歴史から始まり、 鮭の一生、発展を遂げる鮭の養殖、美味しい鮭の食べ方など、多岐にわたるお話を伺うことができました。なかでも、佐藤さんの著書「鮭とごはんの組み立てかた」の内容をもとにおはなしいただいた、鮭の美味しい食べ方は目から鱗の数々でした。 昆布のお出汁と、鮭の旨みだけでいただく炊き込みご飯など・・ぜひ試してみたくなりませんか・・?根菜や山菜類など、意外な食材と合わせておにぎりにしても、とっても合うそうです。

トークショー後のお買い物コーナーには、昭和食品さんの鮭食べ比べセットや、鮭おにぎりに使用した隅田屋さんの美味しいブレンド米「隅田屋米」などが並び、大盛況でした。