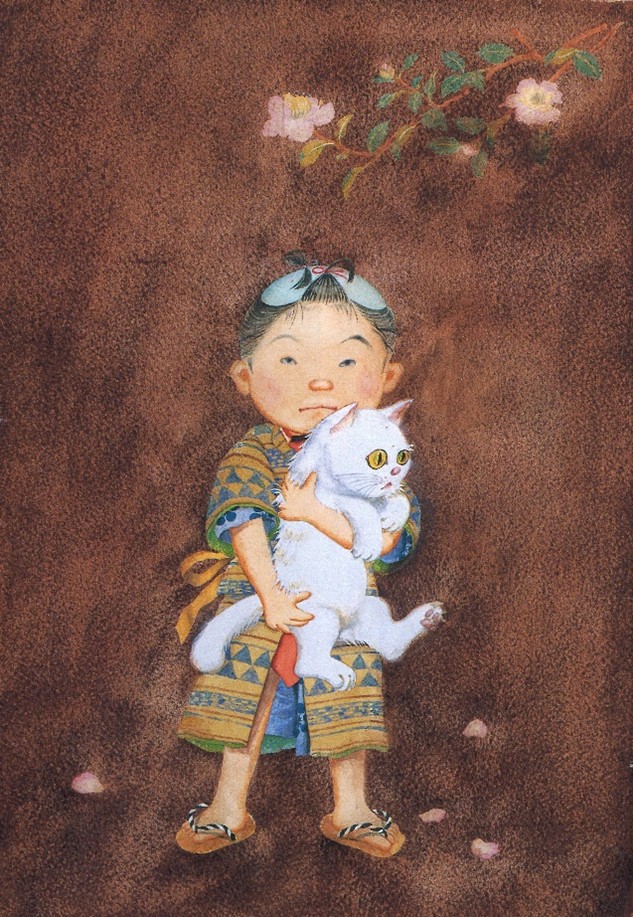

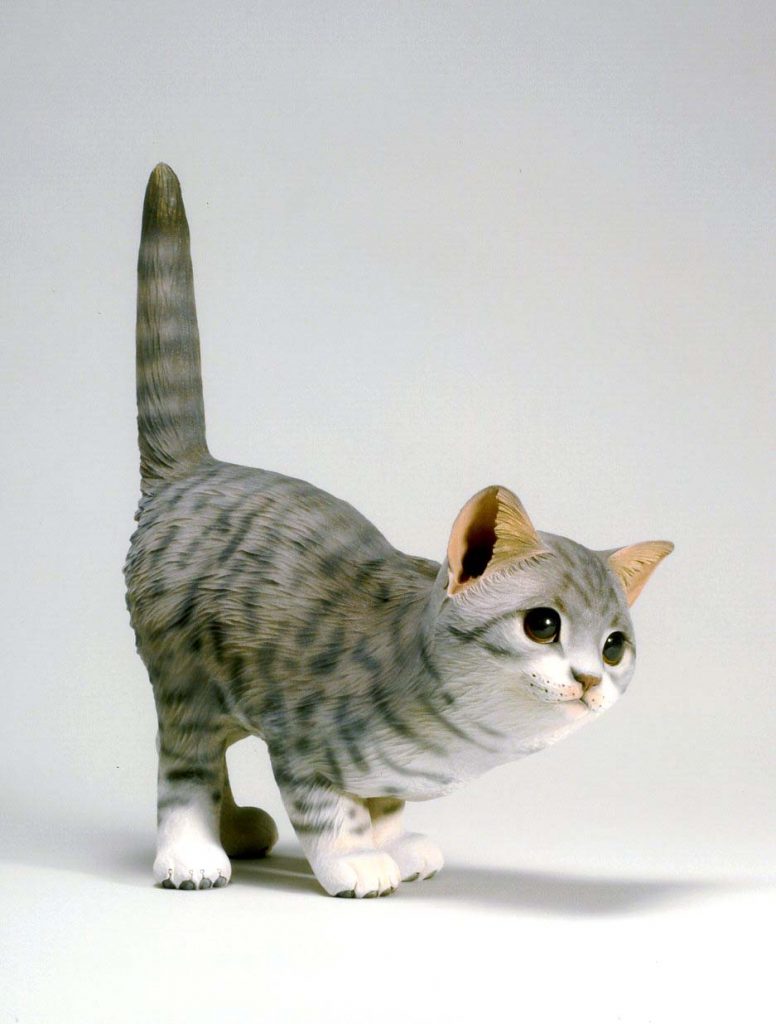

長谷川町子は無類の動物好きで、犬や猫はもちろん、サル、リス、九官鳥などを飼い、その人生のほとんどを動物たちと共に過ごしてきました。捨てられた動物を見捨てることが出来ずにひろってきては、家族に顰蹙を買いながらも慈しみ育て、最後まで看取り、その度に悲しみに打ちひしがれるという所業を繰り返してきたのです。晩年は、当時飼っていた猫たちの行く末を案じ、かかりつけの獣医に頼み、安心して猫たちが過ごせる引き取り手を探すこともしていました。そんな動物たちに注がれた愛情は、町子の作品の中にも見て取れます。今回の収蔵コレクション展「動物ワールド」では、町子のするどい観察眼とユーモアによって制作された動物作品を一堂に会します。また、収蔵作品の中から、様々な画家によって描かれた動物たちの絵やブロンズ・木・磁器などで制作された立体物も展示紹介します。鳥が大好きで、自宅の敷地内に多くの鳥を飼っていた上村淳之の作品「晴れ間」「雪中小禽」、動物園の動物を取材し、その形を使って自分を表現している鈴木一正「SNOW LEOPARD」「WHITE BEAR」、子犬や子猫などの可愛らしさを温もりのある木彫で表現する長納魚竹「仔猫」、ドイツのマイセン磁器製作所で作られた動物作品「金の鈴の青いカラーのパグ」「ロシアングレイハウンド」、これらアール・ヌーヴォー期の動物作品は、模様から表情まで、動物のしなやかさを表現することに成功し、リアルさと愛らしさを見事に両立させています。

夏休み、そして秋の行楽シーズンに、大人もこどもも、家族そろって楽しんでいただける展覧会です。

<開催概要>

展覧会名: 収蔵コレクション展「動物ワールド」

開催場所: 長谷川町子美術館 (東京都世田谷区桜新町1-30-6)

開催期間: 2025年8月2日(土)―11月24日(月・祝)

開館時間: 10時~17時30分(受付締切16時30分)

入館料: 一般 900(800)円、65歳以上800(700)円、大学生・高校生 500(400)円、中学生・小学生 400(300)円

※()内は20名様以上の団体、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者

※美術館・記念館の両館をご覧いただけます。

休館日: 毎週月曜日(ただし、8/11・9/15・9/23・10/13・11/3・11/24(月)は開館、8/12・9/16・9/24・10/14・11/4(火)は休館)