2025年12月6日(土)ー2026年3月22日(日)

2025年11月25日(火)-12月5日(金)の期間、長谷川町子美術館・長谷川町子記念館ともに展示替えのため全館休館となります。

購買部(ショップ)・喫茶部(カフェ)もあわせてお休みとなりますので、何卒ご了承ください。

なお、次会期の展覧会は

2025年12月6日(土)ー2026年3月22日(日)

を開催いたします。

みなさまのご来館をお待ちしております。

今年の夏は、異常な暑さでした。全国的に35度以上の酷暑が続き、各地で線状降水帯による豪雨の被害も多くみられました。一説によると、日本はそのうち、四季が無くなり、夏と冬だけの二季になるとの見解も出ているようです。四季が織り成す美しい風景を、芸術家たちは様々な作品に残すことで自然への畏敬の念を表現してきました。あたりまえの移ろいが、実はこんなにも脆く壊れやすいものであったとは考えもしなかったことでしょう。これら異常気象はもはや日本だけではなく、地球全体の大きな問題となっています。今こそ人類の叡智をもってして、なんとかくい止めたいものです。

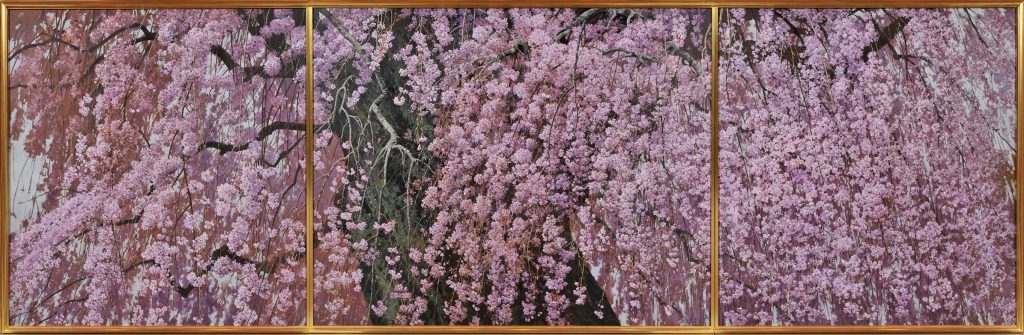

今回の収蔵コレクション展「春になれば」では、当館の収蔵作品の中から、桜を描いた銘品の数々を展示いたします。日本の三大桜のひとつである福島県三春の滝桜を描いた三栖右嗣「爛漫」500号をはじめ、京都の円山公園の枝垂れ桜をモチーフにした加山又造「月朧」「春宵」、巧みな写実で表現された川島未雷「春景・弘前」「桜静 井の頭公園」など、日本の美しい春を彩る作品が、皆さまをお迎えします。また、ガラス工芸家・藤田喬平のオブジェや飾筥シリーズをご紹介いたします。イタリアと日本の伝統美が融合した繊細でいて力強いガラス作品をご堪能ください。

春は成長と再生を意味します。収蔵コレクション展「春になれば」が、ご来館の皆さんの心のビタミン剤になってくだされば幸いです。

<開催概要>

展覧会名: 収蔵コレクション展「春になれば」

開催場所: 長谷川町子美術館 (東京都世田谷区桜新町1-30-6)

開催期間: 2025年12月6日(土)―2026年3月22日(日)

開館時間: 0時~17時30分(受付締切16時30分)

入館料: 一般 900(800)円、65歳以上800(700)円、大学生・高校生 500(400)円、中学生・小学生 400(300)円

※()内は20名様以上の団体、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者

※美術館・記念館の両館をご覧いただけます。

休館日:毎週月曜日(ただし、1/12(月)・2/23(月)は開館、1/13(火)・2/24(火)は休館)

年末年始(2025年12/29(月)~2026年1/5(月))

催し物:未定

お問い合わせ: 一般財団法人 長谷川町子美術館 TEL03-3701-8766

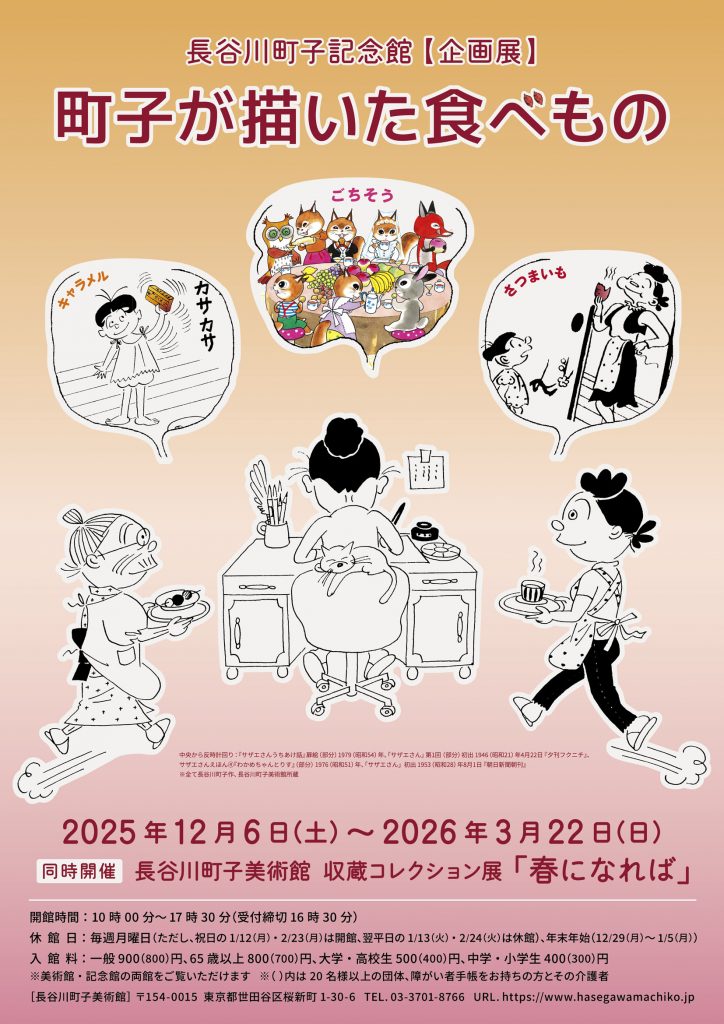

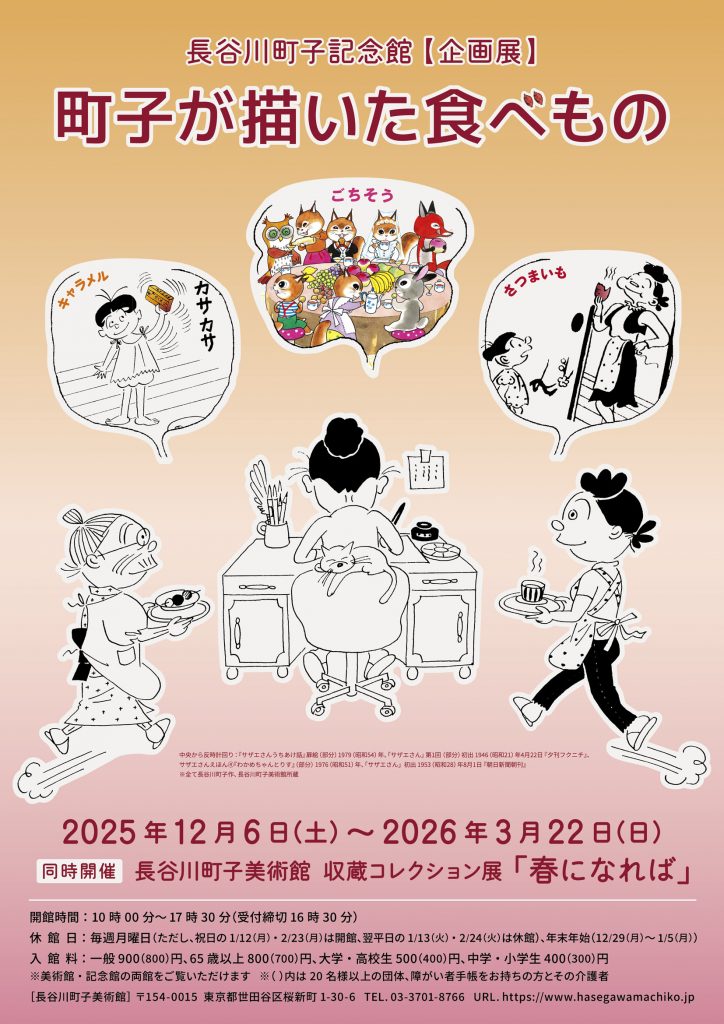

長谷川町子は50年以上にも及ぶ作家生活の中で、多くの食べものを作品の中に描きました。代表作の『サザエさん』に登場する印象的な食べ物と聞かれて、真っ先に思い浮かぶものは「おいも」ではないでしょうか。新聞連載第1回目に、サザエはほかほかのふかし芋を口にしながら登場します。「おいも」は焼き芋やてんぷら、屋台、店先など様々な場面に描かれ、約28年間の連載中に、町子は実に50回以上も「おいも」を登場させました。また、長谷川三姉妹は自らを「串だんご」(町子は真ん中のだんご)と称するなど、食べ物に縁を感じるエピソードが残されています。

本展ではデビュー作から晩年までの食べものが描かれた選りすぐりの原画を中心に、関連資料を含めた約200点を展示します。1章では、漫画『サザエさん』全68巻に収録された「おいも」が登場する作品を一覧にし、その中から厳選した原画を一挙公開します。2章では、おにぎりや季節ごとの食材、料理、磯野家の食卓など項目ごとに分けた原画を、番外編では町子が手掛けた企業広告、三姉妹を象徴する「串だんご」、生前の町子を知る方へのインタビューで判明したこだわりの一品についてもご紹介します。おいしいものを食べると幸せな気持ちになるように、展示を観ながら笑顔になっていただけましたら幸いです。

<開催概要>

展覧会名: 企画展「町子が描いた食べもの」

開催場所: 長谷川町子記念館 2階 企画展示室 (東京都世田谷区桜新町1-30-6)

開催期間: 2025年12月6日(土)―2026年3月22日(日)

開館時間: 10時~17時30分(受付締切16時30分)

入館料: 一般 900(800)円、65歳以上800(700)円、大学生・高校生 500(400)円、

中学生・小学生 400(300)円

※()内は20名様以上の団体、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者

※美術館・記念館の両館をご覧いただけます

休館日: 毎週月曜日(ただし、1/12(月)・2/23(月)は開館、1/13(火)・2/24(火)は休館)

年末年始(2025年12/29(月)~2026年1/5(月))

催し物: ワークショップ「自分で点てた抹茶と町子が好んだお菓子を楽しむ会」

長谷川町子記念館1Fミーティングルーム

2026年1月31日(土)13時30分~・15時~ 定員各回8名 ※要予約・要参加費

※詳細が決まり次第当館ホームページにてご案内いたします。

お問い合わせ: 一般財団法人 長谷川町子美術館 TEL03-3701-8766

※終了しました

講演会「戦争と長谷川町子―サザエさん誕生のひみつ―」

【日時】 2025年9月28日(日) 13時30分~(2時間程度)※時間は変更となる場合があります

【講師】 有馬 学 氏(九州大学名誉教授)

【会場】 桜新町区民集会所(東京都世田谷区桜新町1-30-14・美術館より徒歩1分)

Google map

美術館から会場までの道のり

【定員】 50名

【参加方法】 電話 03-3701-8766 にて事前申込。

参加を希望される方の氏名、お住まい、ご連絡先をお伝えください。

入場無料。

【持ち物】お履き物(講演会会場内が土足厳禁のため)

【お問い合わせ】 一般財団法人 長谷川町子美術館 TEL 03-3701-8766

【注意事項】

・本講演会は企画展関連イベントです。展示内容とあわせてお楽しみください。なお、企画展をご覧いただくには別途入館料が必要です。各種入館料は利用案内をご確認ください。

・会場内は土足厳禁です。お履き物のご持参を推奨しております。

・講演会中は、スマートフォンや携帯電話はマナーモードに設定してください。その他、音のなる電子機器は音が鳴らない設定にするか、電源をお切りください。

・当館スタッフが記録用に写真撮影、動画撮影をおこないます。それ以外の方は、講演会中の撮影、録画、録音は禁止とさせていただきます。

・講演開始時間の30分前から会場入り口にて受付開始予定です。

・全席自由席です。

・貴重品はお客様ご自身で管理をお願いいたします。

・予約を取り消す場合は、再度お電話にてご連絡ください。

2025年7月22日(火)ー8月1日(金)の期間、長谷川町子美術館・長谷川町子記念館ともに展示替えのため全館休館となります。

購買部(ショップ)・喫茶部(カフェ)もあわせてお休みとなりますので、何卒ご了承ください。

なお、次会期の展覧会は

2025年8月2日(土)ー11月24日(月・祝)

を開催いたします。

みなさまのご来館をお待ちしております。

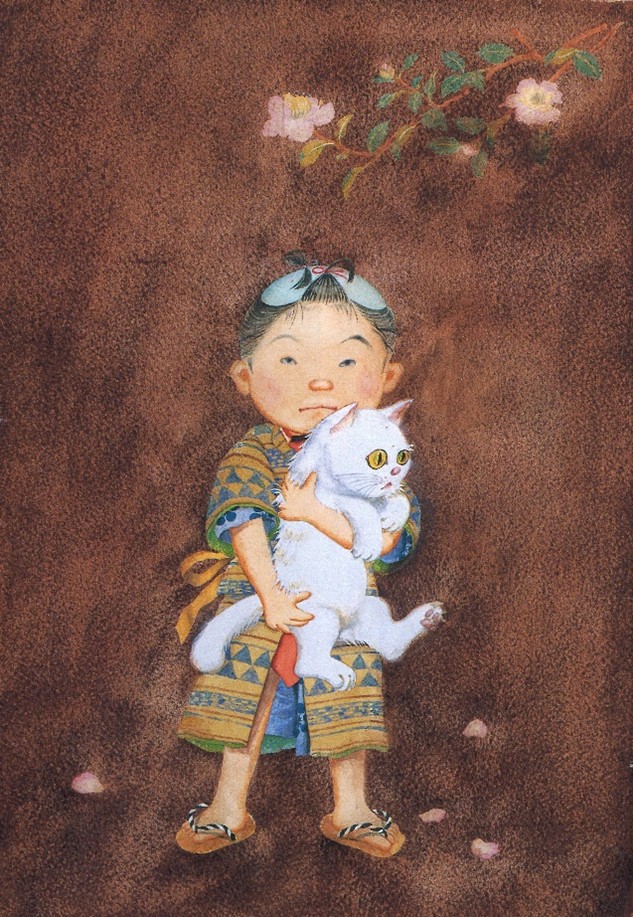

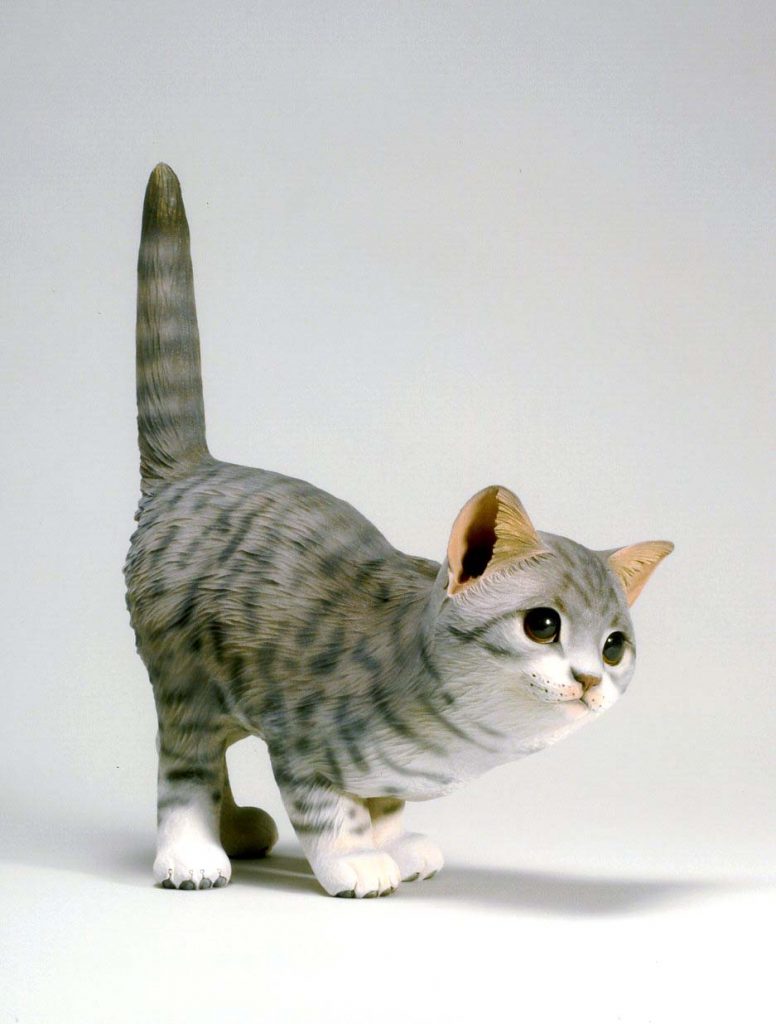

長谷川町子は無類の動物好きで、犬や猫はもちろん、サル、リス、九官鳥などを飼い、その人生のほとんどを動物たちと共に過ごしてきました。捨てられた動物を見捨てることが出来ずにひろってきては、家族に顰蹙を買いながらも慈しみ育て、最後まで看取り、その度に悲しみに打ちひしがれるという所業を繰り返してきたのです。晩年は、当時飼っていた猫たちの行く末を案じ、かかりつけの獣医に頼み、安心して猫たちが過ごせる引き取り手を探すこともしていました。そんな動物たちに注がれた愛情は、町子の作品の中にも見て取れます。今回の収蔵コレクション展「動物ワールド」では、町子のするどい観察眼とユーモアによって制作された動物作品を一堂に会します。また、収蔵作品の中から、様々な画家によって描かれた動物たちの絵やブロンズ・木・磁器などで制作された立体物も展示紹介します。鳥が大好きで、自宅の敷地内に多くの鳥を飼っていた上村淳之の作品「晴れ間」「雪中小禽」、動物園の動物を取材し、その形を使って自分を表現している鈴木一正「SNOW LEOPARD」「WHITE BEAR」、子犬や子猫などの可愛らしさを温もりのある木彫で表現する長納魚竹「仔猫」、ドイツのマイセン磁器製作所で作られた動物作品「金の鈴の青いカラーのパグ」「ロシアングレイハウンド」、これらアール・ヌーヴォー期の動物作品は、模様から表情まで、動物のしなやかさを表現することに成功し、リアルさと愛らしさを見事に両立させています。

夏休み、そして秋の行楽シーズンに、大人もこどもも、家族そろって楽しんでいただける展覧会です。

<開催概要>

展覧会名: 収蔵コレクション展「動物ワールド」

開催場所: 長谷川町子美術館 (東京都世田谷区桜新町1-30-6)

開催期間: 2025年8月2日(土)―11月24日(月・祝)

開館時間: 10時~17時30分(受付締切16時30分)

入館料: 一般 900(800)円、65歳以上800(700)円、大学生・高校生 500(400)円、中学生・小学生 400(300)円

※()内は20名様以上の団体、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者

※美術館・記念館の両館をご覧いただけます。

休館日: 毎週月曜日(ただし、8/11・9/15・9/23・10/13・11/3・11/24(月)は開館、8/12・9/16・10/14・11/4(火)は休館)

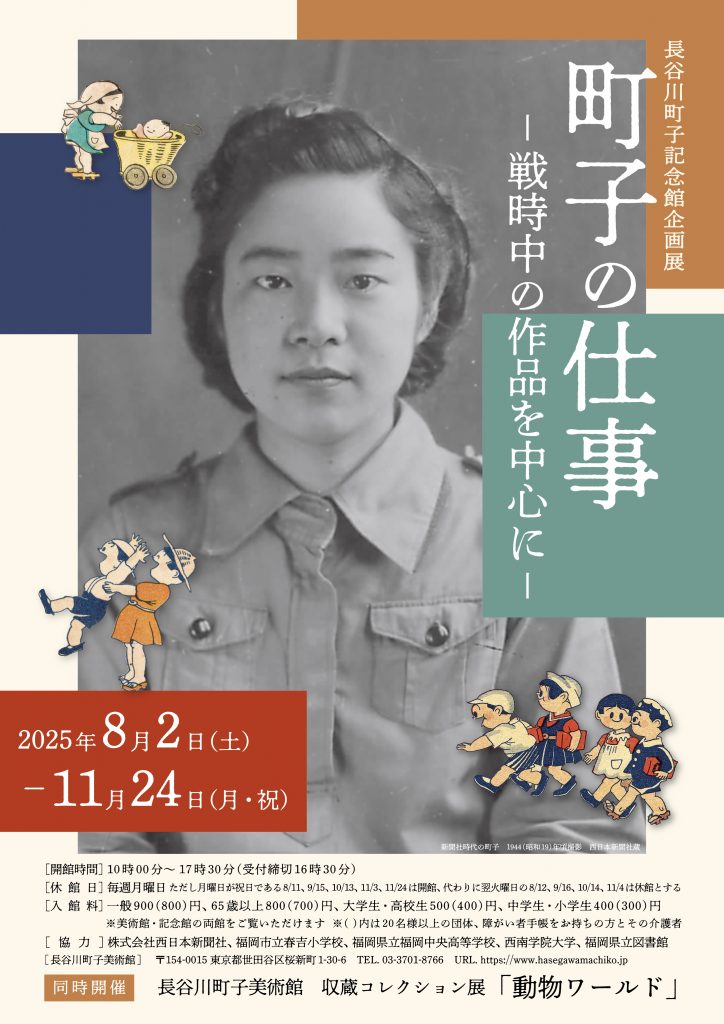

今年2025年は戦後80年という節目の年。それに伴い、長谷川町子が漫画家としてデビューした1935年から終戦までに手掛けた作品を中心にご紹介します。

戦時下における出版物に対する厳しい表現規制や、戦意高揚のための内容統制は、児童向け作品にも及びました。このような状況を目の当たりにした当時の漫画家たちの胸中には、様々な感情や想いが渦巻いていたことでしょう。長谷川町子もそのうちの一人。そのような状況下でも、町子は自身の作品づくりの芯を貫き通し、読者、特にこどもに向けた作品を描き続けました。その姿勢は漫画家としての意地と、戦争に対してのささやかな抵抗も含まれていたように感じられます。

本展では町子戦時中に描いた作品や軍需工場のルポ記事、それに加えて戦後の生活を描いた作品を一挙に公開します。戦中に求められた作品と、戦後の作品の内容や表現の変化にも注目しながらご覧ください。また、町子が残した作品と当時の記事から、戦争というものを改めて知り、考える機会となれば幸いです。

<開催概要>

展覧会名: 企画展「町子の仕事-戦時中の作品を中心に-」

開催場所: 長谷川町子記念館 2階 企画展示室 (東京都世田谷区桜新町1-30-6)

開催期間: 2025年8月2日(土)―11月24日(月・祝)

開館時間: 10時~17時30分(受付締切16時30分)

入館料: 一般 900(800)円、65歳以上800(700)円、

大学生・高校生 500(400)円、中学生・小学生 400(300)円

※()内は20名様以上の団体、障がい者手帳をお持ちの方とその介護者

※美術館・記念館の両館をご覧いただけます。

休館日: 月曜日(ただし祝日である8/11,9/15,10/13,11/3,11/24は開館、代わりに翌火曜日の8/12,9/16,10/14,11/4は休館)

関連イベント: 講演会「戦争と長谷川町子―サザエさん誕生のひみつ―」

日時 2025年9月28日(日) 13:30~(2時間程度)※時間は変更となる場合があります

講師 有馬 学 氏(九州大学名誉教授)

会場 桜新町区民集会所(東京都世田谷区桜新町1-30-14・美術館より徒歩1分)

定員 50名

参加方法 電話にて事前申込。参加費不要。

※申込方法、詳細等は催しものをご確認ください。

お問い合わせ: 一般財団法人 長谷川町子美術館 TEL 03-3701-8766